CRAFT AND CAFEとは

🇯🇵 Foreign Tourist-Friendly: Anime Pilgrimage S...

🇯🇵 Foreign Tourist-Friendly: Anime Pilgrimage Spots in Japan 聖地巡礼おすすめスポット 〜For Anime & Manga Fans〜 ⸻ 🗼【1】渋谷・原宿:『君の名は。』/Your Name. • ⛩️ 須賀神社(四谷):瀧がラストで走る階段シーンのモデル • 🚃 新宿駅周辺・代々木会館跡地:映画内に描かれた街並みそっくり • 📸 聖地度:★★★★★ • 👣 徒歩&電車で回れるルート多数! ⸻...

🇯🇵 Foreign Tourist-Friendly: Anime Pilgrimage S...

🇯🇵 Foreign Tourist-Friendly: Anime Pilgrimage Spots in Japan 聖地巡礼おすすめスポット 〜For Anime & Manga Fans〜 ⸻ 🗼【1】渋谷・原宿:『君の名は。』/Your Name. • ⛩️ 須賀神社(四谷):瀧がラストで走る階段シーンのモデル • 🚃 新宿駅周辺・代々木会館跡地:映画内に描かれた街並みそっくり • 📸 聖地度:★★★★★ • 👣 徒歩&電車で回れるルート多数! ⸻...

🏆 Top 10 Pottery Experiences in Tokyo

🏆 Top 10 Pottery Experiences in Tokyo 1. Edo Saryō – Asakusa / Ueno 📍 A traditional-style workshop offering pottery alongside tea ceremony and wagashi making. 🌐 English support /...

🏆 Top 10 Pottery Experiences in Tokyo

🏆 Top 10 Pottery Experiences in Tokyo 1. Edo Saryō – Asakusa / Ueno 📍 A traditional-style workshop offering pottery alongside tea ceremony and wagashi making. 🌐 English support /...

🏆 Top 10 Pottery Experience Studios in Tokyo(陶芸...

🏆 Top 10 Pottery Experience Studios in Tokyo(陶芸体験 トップ10) 1. 江戸茶寮(Edo Saryo) – 浅草・上野エリア 📍 伝統的な町家風の空間で、陶芸と茶道・和菓子など複数の体験が可能 🌐 英語対応 / 海外観光客歓迎 / 和の体験が一度にできる 🎯 “文化体験 × アート体験”が融合した新しいタイプの陶芸教室! ⸻ 2. 陶芸教室 ゆう工房(Yū...

🏆 Top 10 Pottery Experience Studios in Tokyo(陶芸...

🏆 Top 10 Pottery Experience Studios in Tokyo(陶芸体験 トップ10) 1. 江戸茶寮(Edo Saryo) – 浅草・上野エリア 📍 伝統的な町家風の空間で、陶芸と茶道・和菓子など複数の体験が可能 🌐 英語対応 / 海外観光客歓迎 / 和の体験が一度にできる 🎯 “文化体験 × アート体験”が融合した新しいタイプの陶芸教室! ⸻ 2. 陶芸教室 ゆう工房(Yū...

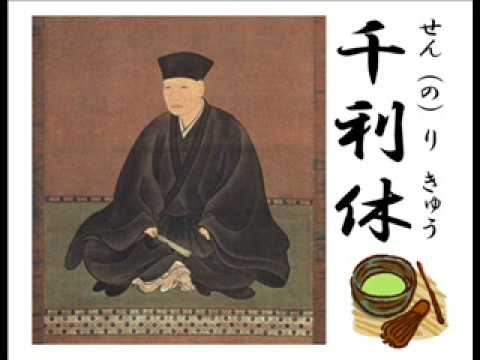

茶道の歴史

🍵 茶道の歴史 1. 平安時代(794年~) • 唐から日本に仏教と共に抹茶文化が伝来。 • 当初は僧侶による薬用・儀式的な飲用が中心。 2. 鎌倉時代(1192年~) • 栄西(えいさい)禅師が中国から本格的な抹茶と茶道具を持ち帰る。 • 禅の修行と結びついた「静けさ」と「一服の精神」が始まる。 3. 室町時代(1336年~) • 武士階級が茶を楽しむようになり、**茶会(闘茶)**が流行。 • 足利義満・義政などの将軍が、茶の湯を政治や社交の場として活用。 • この頃から、茶室・茶道具・掛け軸などの様式美が発展。 4. 安土桃山時代(1573年~)〜黄金期 • 千利休(せんのりきゅう)が登場。 彼は茶道を「わび・さび」の精神に基づく精神修養の道へと昇華させた。 • 「侘び茶(わびちゃ)」が誕生。 静けさ、簡素、美的感性、そして一期一会の精神を重視。...

茶道の歴史

🍵 茶道の歴史 1. 平安時代(794年~) • 唐から日本に仏教と共に抹茶文化が伝来。 • 当初は僧侶による薬用・儀式的な飲用が中心。 2. 鎌倉時代(1192年~) • 栄西(えいさい)禅師が中国から本格的な抹茶と茶道具を持ち帰る。 • 禅の修行と結びついた「静けさ」と「一服の精神」が始まる。 3. 室町時代(1336年~) • 武士階級が茶を楽しむようになり、**茶会(闘茶)**が流行。 • 足利義満・義政などの将軍が、茶の湯を政治や社交の場として活用。 • この頃から、茶室・茶道具・掛け軸などの様式美が発展。 4. 安土桃山時代(1573年~)〜黄金期 • 千利休(せんのりきゅう)が登場。 彼は茶道を「わび・さび」の精神に基づく精神修養の道へと昇華させた。 • 「侘び茶(わびちゃ)」が誕生。 静けさ、簡素、美的感性、そして一期一会の精神を重視。...

🫖 Experience the Art of Japanese Pottery in the...

🫖 Experience the Art of Japanese Pottery in the Heart of Tokyo 🇯🇵 Looking for a truly local, hands-on cultural experience in Japan? At **Edo Saryo**, you can create...

🫖 Experience the Art of Japanese Pottery in the...

🫖 Experience the Art of Japanese Pottery in the Heart of Tokyo 🇯🇵 Looking for a truly local, hands-on cultural experience in Japan? At **Edo Saryo**, you can create...

江戸茶寮は茶器の絵付、お茶、お茶菓子が一緒に楽しめるワークショップです。お茶の祖、千利休について

千利休は1522年(大永2年)、現在の大阪堺にあたる和泉国で「魚屋(ととや)」と号する納屋衆(倉庫業)を営む商人「田中与兵衛(たなかよひょうえ)」の長男として誕生。 幼名は「田中与四郎(與四郎)」といい、これが千利休の本名です。法名は「宗易(そうえき)」や「抛筌斎(ほうせんさい)」と号しました。 一般的に広く知られている”利休”という名は1585年(天正13年)、豊臣秀吉の禁中献茶に奉仕する際に町人の身分では参内できないため、正親町天皇(おぎまちてんのう)から与えられた居士号です。このとき、千利休は64歳という晩年でした。 わび茶を完成させ、今井宗久・津田宗及と共に茶湯の”天下三宗匠”と称された千利休。そんな千利休が商人の教養として茶の湯を習い始めたのは17歳の頃で、初めての師は堺の茶匠「北向道陳(きたむきどうちん)」といわれています。師匠の元で修行を重ねた千利休は1544年(天文13年)、自身が23歳の時に初めての茶会を開き、無事に成功させます。 その後も茶禅一味の修行に励んだ千利休は茶人として知られるようになり、20代の時に堺の実質的支配者であった三好家一族の女性と結婚。子ども達をもうけて40代後半になるまで、三好家の御用商人として堺を離れずに家業に打ち込み、財を成しました。 1569年(永禄12年)以降、堺が天下人の織田信長の直轄地となっていく過程で、堺の豪商茶人であった今井宗久と津田宗及とともに、信長に茶頭として召し抱えられるようになった千利休。 織田信長は臣下に茶の湯を奨励するなど、政治利用を推し進めていたこともあり、千利休は茶道における有力な協力者としてその地位を高めていき、信長から一目置かれる存在でした。 本能寺の変の後、次の天下人となった豊臣秀吉にも乞われて茶頭を務めるなど、さらに大きな存在感を示した千利休でしたが、秀吉との関係は長くは続きませんでした。不和が生じたことから豊臣秀吉の逆鱗に触れてしまった千利休は切腹を命じられ、京都にある聚楽(じゅらく)屋敷内で、自害によってその生涯を終えました 江戸茶寮は茶器の絵付、お茶、お茶菓子が一緒に楽しめるワークショップです。江戸茶寮では、陶芸体験、ろくろ体験、手捻り体験、絵付などから、誰でも簡単に楽しめる体験として絵付に特化したワークショップを提供しております。塗る、楽しむ、おしゃべる、2時間のコースで、感性、創造力、イマジネーションを自分の手で絵付した茶器でお茶とお茶菓子が楽しめるワークショップ、体感型アートアンドカフェです。東京観光、観光土産、日本のお土産、日本の体験ならば江戸茶寮をご利用くださいませ。

江戸茶寮は茶器の絵付、お茶、お茶菓子が一緒に楽しめるワークショップです。お茶の祖、千利休について

千利休は1522年(大永2年)、現在の大阪堺にあたる和泉国で「魚屋(ととや)」と号する納屋衆(倉庫業)を営む商人「田中与兵衛(たなかよひょうえ)」の長男として誕生。 幼名は「田中与四郎(與四郎)」といい、これが千利休の本名です。法名は「宗易(そうえき)」や「抛筌斎(ほうせんさい)」と号しました。 一般的に広く知られている”利休”という名は1585年(天正13年)、豊臣秀吉の禁中献茶に奉仕する際に町人の身分では参内できないため、正親町天皇(おぎまちてんのう)から与えられた居士号です。このとき、千利休は64歳という晩年でした。 わび茶を完成させ、今井宗久・津田宗及と共に茶湯の”天下三宗匠”と称された千利休。そんな千利休が商人の教養として茶の湯を習い始めたのは17歳の頃で、初めての師は堺の茶匠「北向道陳(きたむきどうちん)」といわれています。師匠の元で修行を重ねた千利休は1544年(天文13年)、自身が23歳の時に初めての茶会を開き、無事に成功させます。 その後も茶禅一味の修行に励んだ千利休は茶人として知られるようになり、20代の時に堺の実質的支配者であった三好家一族の女性と結婚。子ども達をもうけて40代後半になるまで、三好家の御用商人として堺を離れずに家業に打ち込み、財を成しました。 1569年(永禄12年)以降、堺が天下人の織田信長の直轄地となっていく過程で、堺の豪商茶人であった今井宗久と津田宗及とともに、信長に茶頭として召し抱えられるようになった千利休。 織田信長は臣下に茶の湯を奨励するなど、政治利用を推し進めていたこともあり、千利休は茶道における有力な協力者としてその地位を高めていき、信長から一目置かれる存在でした。 本能寺の変の後、次の天下人となった豊臣秀吉にも乞われて茶頭を務めるなど、さらに大きな存在感を示した千利休でしたが、秀吉との関係は長くは続きませんでした。不和が生じたことから豊臣秀吉の逆鱗に触れてしまった千利休は切腹を命じられ、京都にある聚楽(じゅらく)屋敷内で、自害によってその生涯を終えました 江戸茶寮は茶器の絵付、お茶、お茶菓子が一緒に楽しめるワークショップです。江戸茶寮では、陶芸体験、ろくろ体験、手捻り体験、絵付などから、誰でも簡単に楽しめる体験として絵付に特化したワークショップを提供しております。塗る、楽しむ、おしゃべる、2時間のコースで、感性、創造力、イマジネーションを自分の手で絵付した茶器でお茶とお茶菓子が楽しめるワークショップ、体感型アートアンドカフェです。東京観光、観光土産、日本のお土産、日本の体験ならば江戸茶寮をご利用くださいませ。